24-дюймовый моноблок Digma Pro AiO 23A (DM23R5): представитель новой линейки на процессорах AMD

Обзор 27-дюймового моноблока Digma Pro AiO 27i (DM27P7) на процессоре Intel Core i7–1165G7

Обзор 27-дюймового моноблока Digma Pro AiO 27i (DM27P7) на процессоре Intel Core i7–1165G7

Прошлым летом мы подробно изучали моноблок Digma Pro с 27-дюймовым дисплеем на базе процессоров Intel Core одиннадцатого поколения. Сегодня у нас на повестке дня 24 дюйма — и AMD Ryzen 5000-й серии. На деле между линейками очень много общего. В первую очередь — конструктивный подход: как и некоторые другие моноблоки российских компаний, эти построены на базе универсального «моноблочного» шасси, куда просто устанавливается типовая стандартная плата формата Thin Mini-ITX с распаянным процессором. Моделей на «сокетных» процессорах в ассортименте Digma Pro на данный момент нет, хотя их появление вполне реально, если будет ожидаться хороший спрос.

У такого решения есть свои достоинства и недостатки (что, разумеется, верно и для любого другого). Основной недостаток заключается в том, что производитель изначально ограничен именно выбранным шасси, некоторые особенности которого могут устареть или, по меньшей мере, не полностью соответствовать возможностям выбранной компьютерной платформы. Зато на выбор самой платформы шасси ограничений практически не накладывает, что является достоинством. Кроме того, получаем максимальную в этом классе компьютеров ремонтопригодность и даже какую-никакую возможность глобальной модернизации. Но главный плюс для производителей — возможность начать выпуск моноблоков быстро и в широком ассортименте. Проектировать же шасси под конкретную систему — более сложный метод, к которому стараются пореже прибегать даже крупнейшие производители техники, а не только локальные бренды.

И широкий ассортимент в современных условиях тоже нужен, что в первую очередь касается процессоров, поскольку их так просто не поменяешь. До последнего времени в моноблоках (и в больших, и в маленьких) Digma Pro преобладали Intel Core десятого поколения. Эти процессоры давно пугают любителей новостей, поскольку поступили в продажу уже больше трех лет назад и по сути своей не слишком изменились со времен шестого поколения (то есть Skylake образца 2015 года). Впрочем, они до сих пор популярны при адекватной цене, потому что есть масса задач, которые можно решать даже на Core i3–10110U с интегрированным GPU, и его замена на какой-нибудь Ryzen Threadripper с парой GeForce RTX 4090 ни время выполнения такой задачи не сократит, ни комфорт работы не повысит. Так зачем ставить большой гроб туда, где с тем же успехом будет работать компактный и недорогой моноблок?

Однако уровень «десятых» Core давно уже не всех устраивает, почему компания и начала всё активнее использовать «одиннадцатые» и AMD Ryzen линейки 5000. Ни те, ни другие новинками не являются, однако их стоимость уже упала до желаемого уровня — ведь производителю моноблоков приходится действовать с оглядкой на цены. Да и не всегда новое хорошо само по себе: например, Intel и в «двенадцатых»-«тринадцатых» Core продолжает использовать те же GPU, что и в «одиннадцатых», техпроцесс тот же, микроархитектура «больших» ядер изменилась слабо, а их количество сохранилось на том же уровне. Досыпали щедрой рукой «малых» ядер, что в отдельных приложениях заметно повысило производительность, но требует использовать Windows 11, а это некоторых покупателей пугает. Ограничиться одиннадцатым поколением еще и дешевле выходит.

Процессоры AMD при таком же количестве ядер и аналогичном по производительности и функциональности GPU оказываются чуть дешевле, чем Core одиннадцатого поколения, и немногим дороже десятого —, но в сравнении с ним уже и процессорные, и графические ядра заметно лучше. Линейка Ryzen 5000 тоже новинкой не является, вроде бы пора уже смотреть на Ryzen 7000, но «настоящие» процессоры этого семейства стоят дороже сами по себе, да еще и требуют использования более дорогой памяти типа DDR5. Не лучшее решение для бюджетного сегмента. С другой стороны, в нашем сегодняшнем герое установлен Ryzen 5 5625U, это позапрошлогодний процессор, но от Ryzen 5 5600U трехлетней давности его незначительно отличают лишь тактовые частоты. И они же (столь же незначительно) отличают его от анонсированного в апреле прошлого года Ryzen 5 7530U! Просто семейство Cezanne оказалось настолько удачным, что AMD решила продолжать выпуск всех трех актуальных линеек процессоров на его основе под новыми названиями, чтобы покупатель не задумывался о том, что ему подсунули «устаревший» процессор. Покупатель, правда, может задуматься об этом уже после покупки, когда разберется, что именно он купил, так что это палка о двух концах :) Но если не гоняться за циферками, то проблем с таким решением нет.

В общем, как бы то ни было, моноблоки Digma Pro AiO 23A удачно дополнили линейку Digma Pro AiO 23i, как раз остановившуюся на «десятых» Core. Альтернатив Core i3–10110U в ассортименте AMD на данный момент нет, поэтому моноблоки на нем так и остаются самыми дешевыми. А вот чуть выше с выпуском Digma Pro AiO 23A появился выбор между Core i5–10210U и Ryzen 3 5425U либо между Core i7–10610U и Ryzen 5 5625U. При одинаковой цене в каждой паре выбор имел бы чисто символическое значение (особенно во втором случае), однако моноблоки на Ryzen стоят несколько дороже. С другой стороны, для покупателя они куда интереснее, так что мы решили поближе познакомиться именно с Digma Pro AiO 23A на Ryzen 5 5625U.

Экстерьер и комплект поставки

Придумать что-то принципиально новое, выпуская недорогой моноблок, практически невозможно, особенно если речь идет о небольших (с точки зрения современности) диагоналях экрана, типа 24″ (формально 23,8″). Это автоматически означает до сих пор самое массовое разрешение Full HD. Матрицы с большей диагональю, бо́льшим разрешением или тем и другим одновременно банально дороже, так что сочетание 24″ и Full HD является самым ходовым не только в сегменте моноблоков, но и среди отдельных мониторов (где у производителей гибкости больше). Отметить у Digma Pro AiO 23A можно разве что полный комплект, в который входят и мышь с клавиатурой. Операционная система тоже предустановлена, так что — включил и работай в чистом виде. Штатную периферию позднее можно поменять: здесь что мышь, что клавиатура беспроводные, но достаточно простенькие, зато и стоимость комплекта они увеличивают незначительно. В подробном описании они не нуждаются, да и в комплекте 27-дюймового моноблока компании шли точно такие же.

Веб-камера тоже прилагается отдельно — встраивать их в современные безрамочные модели сложно. «Спасают» выдвигающиеся модули, но в Digma Pro AiO 23A подход чуть проще и в чем-то лучше: просто USB-разъем на самом модуле камеры…

…и в нише на верхней грани моноблока. Соответственно, если камера не нужна, ее можно вообще не подключать, а разъем использовать для других целей: это абсолютно стандартный USB 2.0 Type-C. Разумеется, можно подключать камеру лишь по необходимости. Ну, а если она нужна часто, то проще оставить ее на постоянку, благо шторка у штатной камеры присутствует.

Больше о ней рассказать нечего: это типовая бюджетная VGA-модель, пусть и с заявленным разрешением 2 Мп (используется программная интерполяция, что уже стало привычным). Поэтому отсоединяемое исполнение нам скорее нравится, чем нет. Базовые потребности закрыты, а если душа просит большего, то большее можно купить самостоятельно. Заодно и разъем для него уже подготовлен.

На подставке здесь зато не экономили — что оказалось приятным сюрпризом после топовой модели Digma Pro AiO 27i. В последней, напомним, регулировался только наклон, а здесь можно менять и высоту «монитора» либо повернуть его на 90 градусов в портретный режим. Также штатной «ногой» можно вовсе не пользоваться по причине наличия VESA-крепления с шагом 75 мм.

Правая (относительно сидящего за столом пользователя) грань выдает возраст шасси: его явно придумали до появления Ryzen 5 всех видов — еще во времена актуальности оптических приводов. Поэтому без удивления воспринимается и левая грань, где есть картовод для SD-карт и пара портов USB, но всё это богатство висит на хабе USB 2.0.

С другой стороны, это мы люди избалованные. На деле же скорость чтения и записи в 40 МБ/с для карт всяко лучше, чем ничего, и не настолько уж хуже потенциальной сотни мегабайт в секунду. Да и ходовые флэшки по-прежнему спокойно укладываются в ограничения 20-летней давности — не говоря уже о том, что для копирования пары-тройки рабочих документов в офисе скорость вообще не важна. Но по-хорошему подход пора бы переработать: современные платформы поддерживают кучу быстрых USB-портов, так что подобная архаика выглядит всё более и более странной.

Основные же коммуникационные возможности обеспечиваются разъемами на системной плате. Их не так много, но больше на практике вряд ли потребуется. Четыре порта USB 3.0 (формально USB 3.1 Gen1, но сути это не меняет), один из которых — модный Type-C. Выход на наушники и вход для микрофона. Гигабитная проводная сеть, дополняющая беспроводной адаптер. И пара видеовыходов — по одному на каждый актуальный стандарт, что позволит, например, подключить к моноблоку дополнительный 4К-монитор и бросить заодно длинный кабель к 4К-телевизору. Последнее в офисах не нужно, однако такая машинка отлично поработает и дома. Для домашнего использования до последнего времени чаще покупали все-таки ноутбуки на аналогичных платформах, но многие уже задумались, стоит ли это делать в тех случаях, когда автономная работа не предполагается в принципе. Разве что в шкаф убрать на время можно, но стоят ли того компромиссы по дисплею, мыши и клавиатуре — вопрос не праздный. Производители этот тренд учитывают и предлагают и то, и другое —, а там уж покупатель разберется, что для него более привлекательно.

Естественно, компоненты при возможности унифицируются максимально. Для рассматриваемой линейки моноблоков используется внешний блок питания мощностью 90 Вт — ровно такой же, как для Digma Pro AiO 27i и многих ноутбуков. Да, лишняя коробочка на столе или на полу объективно мешается. Зато при необходимости она легко меняется — в отличие от встроенного БП, при проблемах с которым нужно тащить в сервис весь моноблок. Плюс, опять же, унификация с ноутбуками: производителю проще закупить сразу много одинаковых блоков и далее над этим вопросом не задумываться. Именно поэтому подобный подход стал самым массовым. Он нравится не всем покупателям, но они смотрят на проблему исключительно со своей стороны, а производители — со своей, что и вызывает некоторые расхождения :)

Аппаратная конфигурация

| Digma Pro AiO 23A DM23R5 | |

|---|---|

| Процессор | AMD Ryzen 5 5625U |

| Оперативная память | 2×DDR4 SO-DIMM 1×DDR4–2666 Netac NS08GS4E8 8 ГБ |

| Видеоподсистема | AMD Radeon (интегрированная) |

| Звуковая подсистема | Realtek ALC897 |

| встроенные динамики 2×2 Вт | |

| Накопители | 1×SSD M.2 2280 (PCIe Gen3×4) 1×Netac S930E 256 ГБ (PCIe Gen3×4) |

| 2×HDD/SSD 2,5″ (SATA600) | |

| Проводная сеть | 1×Realtek RTL8111 (1 Гбит/с) |

| Беспроводная сеть | Realtek RTL8821CE (Wi-Fi 5) |

| Bluetooth | 5.0 |

| Интерфейсы и порты на левой грани | 2×USB 2.0 Type-A |

| слот для карт SD/SDHC/SDXC | |

| Интерфейсы и порты на нижней панели | 1×DisplayPort 1.4 |

| 3×USB 3.1 Gen1 Type-A | |

| 1×USB 3.1 Gen1 Type-C | |

| 1×RJ-45 | |

| 1×HDMI 2.0b | |

| разъемы для подключения наушников и микрофона | |

| разъем для подключения БП | |

| Интерфейсы и порты на верхней панели | 1×USB 2.0 Type-С |

| Экран | 23″ IPS 1920×1080 с LED-подсветкой (полуматовый) |

| Габариты | 541×322×69 мм |

| Блок питания | 90 Вт (19 В) |

| Операционная система | Windows 11 Pro |

В принципе, ключевые моменты в плане платформы мы проговорили в начале, но можно их и повторить. Ryzen 5 5625U — процессор, как уже сказано, прошлогодний, однако от некоторых моделей как 2021, так и 2023 года отличается только тактовыми частотами. Шесть ядер Zen3 и неплохая (по меркам встроенной) графика — в числе достоинств. Есть уже у AMD процессоры и «пожирнее», но дороже. А в данном случае с ценой компьютера, как видим, пришлось бороться всеми силами. Например, он укомплектован одним достаточно медленным модулем памяти — так что, если производительность графики действительно волнует, этим вопросом стоит заняться самостоятельно — не просто докупая второй модель SO-DIMM на 3200 МГц, а и заменив штатный.

Точно так же по остаточному принципу подошли и к SSD: Netac S930E — порядком устаревшее бюджетное решение на контроллере Silicon Motion SM2263XT. Правда, хотя бы, TLC-память — так что в настоящее время бывает и хуже. Но при наличии каких-то мало-мальски серьезных требований к системе хранения данных, его есть смысл заменить на что-нибудь побольше и побыстрее. А уже потом добавлять пару SATA-накопителей, благо что-то приличное в этом сегменте сейчас уже найти сложно. Производитель пишет об одном таковом, но на плате есть два интерфейсных SATA-разъема и два разъема питания, так что пару в корпусе расположить можно. Правда кабели питания искать придется самостоятельно — в комплект не входят. Так что, повторимся, в первую очередь стоит рассматривать (если вообще чем-то таким заниматься) замену штатного SSD — и полезнее, и проще.

Вообще же конструкция немного компромиссная. На плате, например, есть гребенка USB 3.0 — в то время, как разъемы и картовод слева «живут» на USB 2.0. А 3.0 используется для подключения… верхнего USB-C для камеры, причем разведены в нем тоже только линии 2.0. То есть в принципе для этой платы больше подошло бы другое шасси — иначе получаются подобные странности. Либо в этом поменять дополнительную платку с USB-хабом — тогда логики мгновенно станет больше и потребительские характеристики улучшатся. Но это требует изменения шасси, то есть работы его производителя. В чем, как уже было сказано, есть некоторые минусы самого подхода сборки моноблоков из готовых компонентов — они не всегда хорошо подходят друг к другу. Теоретически «допиливанием» могли бы заняться и компании-сборщики, но им обычно не до того, да и подобная кастомизация способна резко увеличить цены готовых изделий. Зато этот подход позволяет малой кровью расширять ассортимент устройств, быстро осваивая и новые платформы. То есть, в принципе, никто не мешает и прямо сейчас начать отгрузку подобных моноблоков уже и на Core двенадцатого поколения и выше, либо Ryzen 7000 — нужно лишь саму материнскую плату поменять. Просто такие решения будут стоить дороже, а потом и спрос будет ограниченным. Что и заставляет идти на компромиссы — в том числе, и в плане «допиленности» конструкции.

Производительность

Для определения производительности в задачах общего назначения мы воспользовались нашей Методикой тестирования компьютерных систем образца 2020 года, а результаты тестов будут приведены не только в «нормированном», но и в «натуральном» виде. Для сравнения нам обязательно потребуются результаты и Digma Pro AiO 27i (DM27P7) на процессоре Intel Core i7–1165G7, благо платформы оказываются прямыми конкурентами. Еще прямее по цене старшая модификация AiO 23A конкурирует со старшим же AiO 23i — на базе Core i7–10610U. Но с технической точки зрения такое сравнение не интересно, поскольку 10610U хоть и Core i7, но лишь четырехъядерный. Недорогой — почему компании и пришлось творчески играть с конфигурацией 23А: ограничиться 8 ГБ памяти и SSD на 256 ГБ, что всё равно оказывается на 1000 рублей дороже, чем «топовый» 23i, где и оперативной, и постоянной памяти вдвое больше. Однако процессоры слишком уж разные, так что сравнивать их смысла нет. В принципе, Core i7–1165G7 тоже имеет лишь четыре процессорных ядра, что дает фору Ryzen 5, но такое сравнение, хотя бы, интересно. А чтоб появился интерес сравнивать с Core десятого поколения, нужно и в нем взять шестиядерник. Тем более, что у нас есть результаты NUC 10i7FNH на шестиядерном Core i7–10710U — вот ими и воспользуемся. Сделав лишь замечание, что различалась конфигурация памяти: в NUC стояло два модуля DDR4–2133 по 8 ГБ каждый, в 27i те же 16 ГБ были «набраны» одним модулем DDR4–3200, а в 23A у нас, напомним, всего один модуль DDR4–2666, да и тот на 8 ГБ. Местами это будет сказываться на результатах, хотя и не слишком сильно. Вот игровую производительность сравнивать особого смысла нет в итоге, но это уже делали в более равных условиях.

| Intel NUC 10i7BNH | Digma Pro AiO 27i DM27P7 | Digma Pro AiO 23A DM23R5 | |

|---|---|---|---|

| Видеоконвертирование, баллы | 81,8 | 73,8 | 114,5 |

| MediaCoder x64 0.8.57, c | 153,1 | 178,11 | 109,91 |

| HandBrake 1.2.2, c | 201,5 | 215,69 | 139,46 |

| VidCoder 4.36, c | 475,1 | 520,31 | 348,58 |

| Рендеринг, баллы | 89,1 | 80,5 | 127,0 |

| POV-Ray 3.7, с | 127,0 | 151,76 | 82,22 |

| Cinebench R20 | 142,0 | 148,48 | 96,09 |

| Вlender 2.79, с | 164,6 | 192,11 | 124,85 |

| Adobe Photoshop CС 2019 (3D-рендеринг), c | 147,9 | 152,26 | 107,77 |

| Создание видеоконтента, баллы | 137,8 | 145,9 | 90,5 |

| Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.01.13, c | 235,8 | 186,61 | 344,86 |

| Magix Vegas Pro 16.0, c | 441,0 | 482,00 | 606,67 |

| Magix Movie Edit Pro 2019 Premium v. 18.03.261, c | 71,8 | 56,71 | 401,52 |

| Adobe After Effects CC 2019 v 16.0.1, с | 521,3 | 565,67 | 378,33 |

| Photodex ProShow Producer 9.0.3782, c | 208,3 | 210,66 | 207,92 |

| Обработка цифровых фотографий, баллы | 100,6 | 88,0 | 81,2 |

| Adobe Photoshop CС 2019, с | 935,6 | 811,39 | 795,78 |

| Adobe Photoshop Lightroom Classic СС 2019 v16.0.1, c | 104,4 | 164,35 | 201,74 |

| Phase One Capture One Pro 12.0, c | 306,3 | 334,85 | 354,34 |

| Распознавание текста, баллы | 99,8 | 87,7 | 134,8 |

| Abbyy FineReader 14 Enterprise, c | 492,8 | 561,04 | 365,06 |

| Архивирование, баллы | 102,2 | 81,5 | 99,4 |

| WinRAR 5.71 (64-bit), c | 438,6 | 582,81 | 469,93 |

| 7-Zip 19, c | 401,4 | 475,54 | 395,76 |

| Научные расчеты, баллы | 81,7 | 74,9 | 108,0 |

| LAMMPS 64-bit, c | 181,5 | 200,23 | 145,98 |

| NAMD 2.11, с | 216,1 | 237,47 | 152,42 |

| Mathworks Matlab R2018b, c | 94,6 | 101,27 | 59,51 |

| Dassault SolidWorks Premium Edition 2018 SP05 с пакетом Flow Simulation 2018, c | 142,0 | 155,00 | 130,33 |

| Интегральный результат CPU, баллы | 97,6 | 88,0 | 106,4 |

И для наглядности нормированные результаты на диаграмме.

| Группа тестов | Intel NUC 10i7BNH | Digma Pro AiO 27i DM27P7 | Digma Pro AiO 23A DM23R5 |

|---|---|---|---|

| Видеоконвертирование | 81,8 | 73,8 | 114,5 |

| Рендеринг | 89,1 | 80,5 | 127,0 |

| Создание видеоконтента | 137,8 | 145,9 | 90,5 |

| Обработка цифровых фотографий | 100,6 | 88,0 | 81,2 |

| Распознавание текста | 99,8 | 87,7 | 134,8 |

| Архивирование | 102,2 | 81,5 | 99,4 |

| Научные расчеты | 81,7 | 74,9 | 108,0 |

| Интегральный результат CPU | 97,6 | 88,0 | 106,4 |

В архиваторах, естественно, сказался один модуль памяти с низкой частотой, но это почти скомпенсировала скорость самой процессорной части APU. В Lightroom и Capture One мы тоже получили большой штраф за медленную память, а с программами обработки видео изначально всё было понятно — они давно уже прекрасно работают с GPU Intel, но «не цепляют» продукцию других вендоров, либо делают это очень ограничено. Поэтому общий выигрыш скромнее, чем мог бы. Когда процессору ничего не мешает, получаем и до полутора раз превосходства над шестиядерниками десятого поколения и/или четырехъядерниками одиннадцатого. Так что фактически именно эта платформа — самая быстрая из тех, что встречаются в актуальных линейках моноблоков Digma Pro. А конфигурацию памяти можно и самостоятельно подправить.

| Максимум | Минимум | Средняя | |

|---|---|---|---|

| Intel NUC 10i7BNH (Core i7–10710U) | 32,4 | 8,1 | 28,6 |

| Digma Pro AiO 27i DM27P7 (Core i7–11655G7) | 28,7 | 12,1 | 25,3 |

| Digma Pro AiO 23A DM23R5 (Ryzen 5 5625U) | 24,7 | 9,0 | 20,8 |

При этом Ryzen 5 5625U не только быстрее, но и экономичнее взятых для сравнения Core. Более того — по этому параметру он обходит и более современные модели уже сопоставимой производительности: типа Core i5–1240P (с которым мы знакомились не так давно на примере мини-ПК Hiper ExpertBox D20). Вот по совокупности и выходит, что решение нисколько не устарело — лишь бы цена устраивала. Компания же постаралась последнюю минимизировать, дойдя до почти прямой внутренней конкуренции с четырехъядерными Core десятого поколения — которые Ryzen 5 вообще не конкуренты в принципе. «Жертвами» стала оперативная память и SSD — однако их (в отличие от процессора) спокойно можно поменять и самостоятельно. У штатных же одно ровно достоинство — работать будет сразу «из коробки». А дальше — почти нет пределов совершенству. Если потребуется, можно хоть несколько терабайт одним куском воткнуть, 32 или даже 64 ГБ быстрой DDR4, да и адаптер Wi-Fi 5 поменять на что-то более быстрое — он тут тоже в стандартном слоте M.2 установлен. Сама же платформа достаточно быстра, чтобы поощрять такие эксперименты.

Экран

В моноблоке используется 23,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080 (отчет edid-decode).

Внешняя поверхность матрицы черная жесткая и полуматовая (легкая зеркальность присутствует). Какие-либо специальные антибликовые покрытия или фильтр отсутствуют, нет и воздушного промежутка. Экран не сенсорный. Максимальное значение яркости составило 274 кд/м² (в центре экрана на белом фоне). Этого хватит для комфортной работы в типичном офисном помещении. Работа на улице за этим ПК по очевидным причинам не предполагается. Если настройка яркости равна 0%, то яркость снижается до 76 кд/м². В полной темноте такая минимальная яркость экрана кому-то может показаться высоковатой.

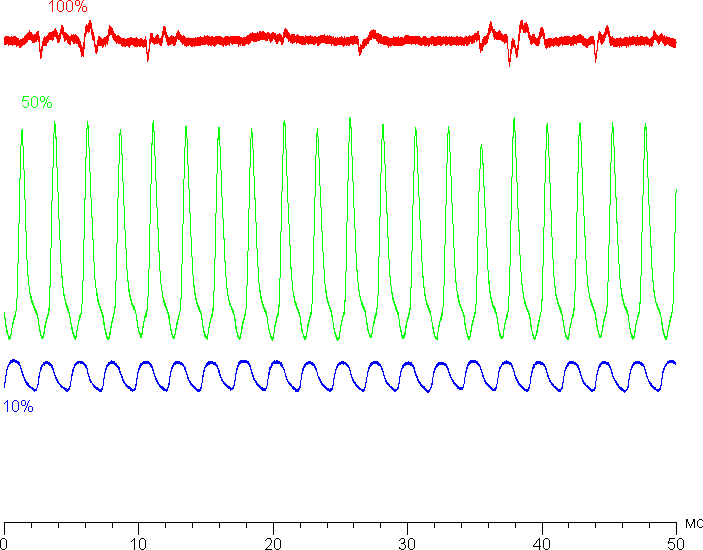

На уровне яркости ниже максимума есть значимая модуляция подсветки, но ее относительно высокая частота (410 Гц) и не очень большая амплитуда обуславливает отсутствие видимого глазом мерцания. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях яркости:

В этом моноблоке используется матрица типа IPS. Из-за матовой поверхности на микрофотографиях экрана характерная для IPS структура субпикселей едва угадывается (черные точки — это пыль на матрице фотоаппарата):

Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства:

Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий примерно одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта.

Мы провели измерения яркости в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась как отношение яркости полей в измеряемых точках:

| Параметр | Среднее | Отклонение от среднего | |

|---|---|---|---|

| мин., % | макс., % | ||

| Яркость черного поля | 0,27 кд/м² | −9,5 | 11 |

| Яркость белого поля | 260 кд/м² | −4,9 | 9,5 |

| Контрастность | 980:1 | −12 | 9,9 |

Если отступить от краев, то равномерность белого хорошая, а черного, и как следствие, контрастности — немного хуже. Контрастность по современным меркам для данного типа матриц типичная. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Однако, черное поле при отклонении по диагонали сильно высветляется и приобретает легкий красно-фиолетовый оттенок.

Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 15 мс (8 мс вкл. + 7 мс выкл.), переход между полутонами серого в сумме (от оттенка к оттенку и обратно) в среднем занимает 23 мс. Матрица не быстрая, разгона нет.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран (напомним, что она зависит от особенностей работы ОС Windows и видеокарты, а не только от дисплея). При 60 Гц частоты обновления задержка равна 11 мс. Это небольшая задержка, она абсолютно не ощущается при работе за ПК, да и в динамичных играх вряд ли приведет с снижению результативности.

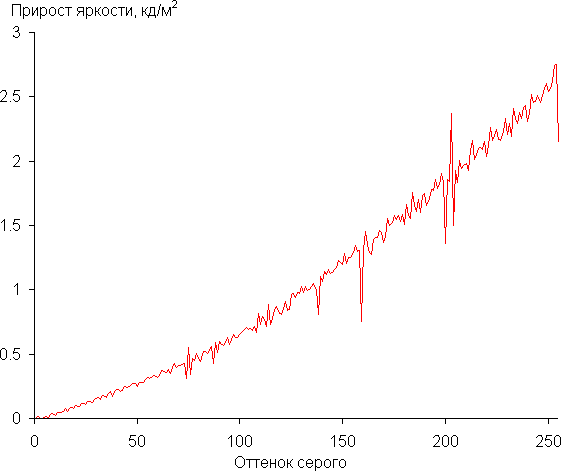

Далее мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255). График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

Рост прироста яркости на шкале серого в основном равномерный, и каждый следующий оттенок ярче предыдущего, за исключением двух пар темных оттенков. Впрочем, общей картины это не портит.

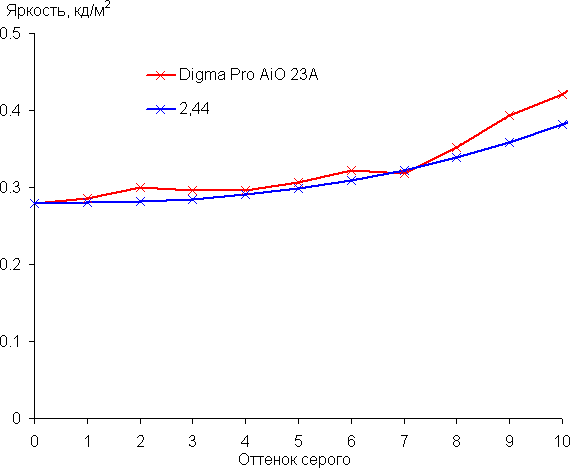

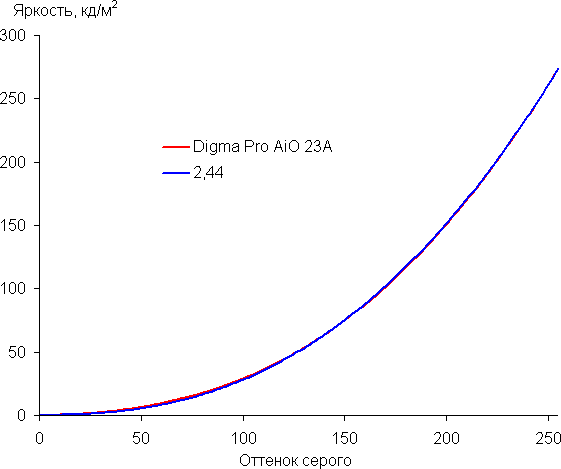

Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,44, что выше стандартного значения 2,2, поэтому изображение немного затемнено. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

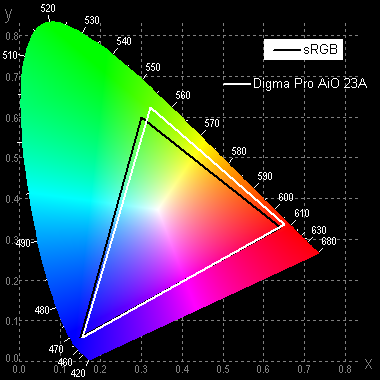

Цветовой охват близок к sRGB:

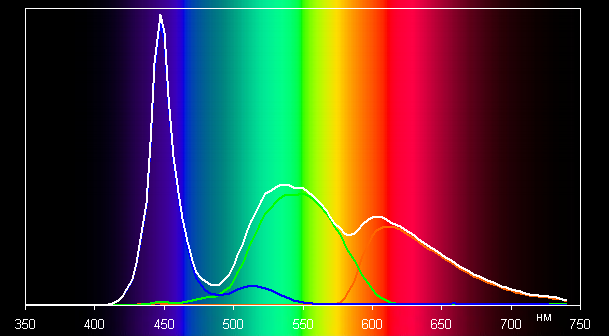

Поэтому визуально цвета изображений, ориентированных на вывод в пространстве sRGB, имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов):

Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для экранов, в которых используется белая светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором.

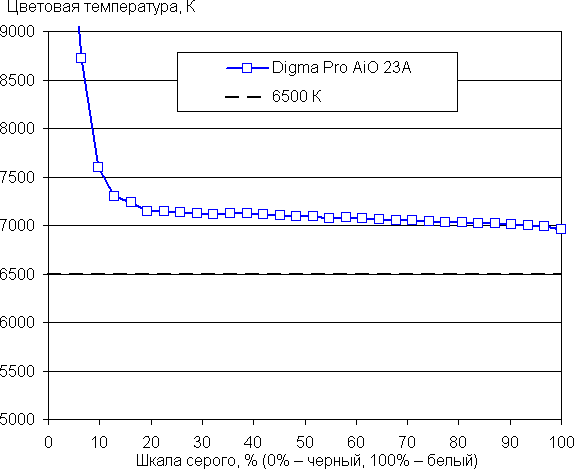

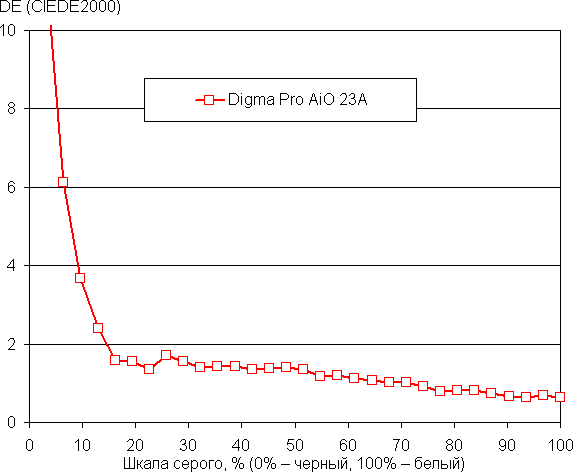

Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 3, что даже для профессионального устройства считается отличным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Подведем итоги. Экран этого моноблока имеет достаточно высокую максимальную яркость (274 кд/м²), чтобы устройством можно было с комфортом пользоваться в типичном офисном помещении. В полной темноте яркость можно понизить до 76 кд/м², что кому-то может показаться высоковатым. К недостаткам можно причислить низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. К достоинствам — близкий к sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс. В целом качество экрана, с учетом типичных вариантов применения, хорошее.

Уровень шума и нагрев

Измерение уровня шума мы проводим в специальной звукоизолированной и полузаглушенной камере. При этом микрофон шумомера располагается относительно моноблока так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя: экран максимально откинут назад, ось микрофона совпадает с нормалью, исходящей из центра экрана, передний торец микрофона находится на расстоянии 50 см от плоскости экрана, микрофон направлен на экран. Нагрузка создается с помощью программы powerMax, яркость экрана установлена на максимум, температура в помещении поддерживается на уровне 24 градусов, но моноблок специально не обдувается, поэтому в непосредственной близости от него температура воздуха может быть выше. Для оценки реального потребления мы также приводим (для некоторых режимов) потребление от сети.

| Сценарий нагрузки | Уровень шума, дБА | Субъективная оценка | Потребление от сети, Вт |

|---|---|---|---|

| Бездействие | 16,1 (фон) | условно бесшумно | 20 |

| Максимальная нагрузка на процессор | 33,4 | отчетливо слышно | 44 (максимум 74) |

Если моноблок не нагружать совсем, то его система охлаждения в указанных выше условиях может работать в пассивном режиме. Даже при большой нагрузке на процессор шум от системы охлаждения невысокий. Характер шума довольно ровный и раздражения не вызывает. Спектрограмма это подтверждает — в среднечастотной области пики есть, но интенсивность их невысокая:

Для субъективной оценки уровня шума применим такую шкалу:

| Уровень шума, дБА | Субъективная оценка |

|---|---|

| Менее 20 | условно бесшумно |

| 20—25 | очень тихо |

| 25—30 | тихо |

| 30—35 | отчетливо слышно |

| 35—40 | шумно |

| 40—45 | очень шумно |

| 45—50 | громко |

| Выше 50 | очень громко |

Ниже 20 дБА компьютер условно бесшумный, от 20 до 25 дБА его можно назвать очень тихим, от 25 до 30 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных звуков, окружающих пользователя в офисе с несколькими сотрудниками и работающими компьютерами, от 30 до 35 дБА шум отчетливо слышно, от 35 до 40 дБА шум превышает комфортный уровень для долговременной работы, от 40 до 45 дБА компьютер работает очень шумно и для работы необходима, например, маскировка фоновой музыкой, от 45 до 50 дБА уровень шума очень некомфортный, а от 50 дБА и выше шум настолько высокий, что необходимо использовать наушники. Шкала, конечно, очень условная и не учитывает индивидуальных особенностей пользователя и характер звука.

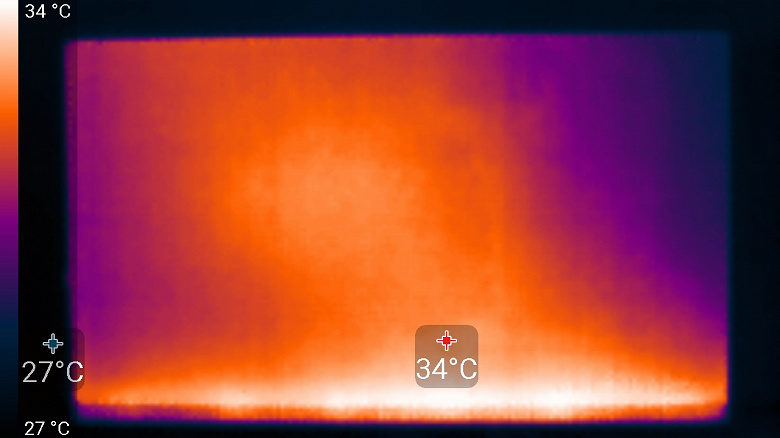

Ниже приведены термоснимки, полученные после долговременной работы моноблока под максимальной нагрузкой на процессор:

Спереди

Сзади

Блок питания

Нагрев корпуса моноблока умеренный. Блок питания греется несильно, но лучше всё равно следить, чтобы при долговременной работе с большой производительностью он не был ничем накрыт.

Итого

Появление в ассортименте Digma Pro пары моноблоков на процессорах AMD можно только приветствовать. Особенно на фоне почти поголовного использования в этих компьютерах как максимум четырехъядерных Core десятого поколения — с которыми, строго говоря, и младший Ryzen 3 5425U справиться способен, не говоря уже о Ryzen 5 5625U. Поэтому «мелкая» линейка стала намного привлекательнее. Да и в 27-дюймовых моноблоках эта платформа пришлась бы к месту на самом деле.

При этом понятно, что особых сложностей с расширением ассортимента у производителя не было — материнская плата стандартного форм-фактора и универсальное шасси позволяют менять конфигурации быстро. К сожалению, не в первый раз уже наблюдаем некоторое рассогласование первого и второго — когда встроенные порты USB 3.0 уходят на разъем USB 2.0 Type-C для видеокамеры, а пара портов на левом боку и картовод там же «висят» на USB 2.0. А ведь надо всего-то одну платку в шасси поменять —, но с этим никто возиться не стал. Жаль — могло бы получиться лучше без каких-то заметных затрат. Впрочем, конфигурация вообще принесена в жертву экономии. Штатный SSD на 256 ГБ — ладно, но всего один модуль оперативной памяти для процессора со относительно мощным GPU — перебор. Причем еще и DDR4–2666, то есть лучше бы под замену, а не просто второй докупать. Понятно, что в офисном окружении ни то, ни другое мешать особо не будет, однако для такого применения и более дешевые модели линейки 23i подходят, а 23А всё же рассчитан на несколько большее.

С другой стороны, всё это можно считать придирками. Практически гарантированными для любой законченной системы — шероховатости всегда найдутся. По большому счету Digma Pro AiO 23A — просто недорогие моноблоки. Без каких-то прорывных сверхсовременных решений — просто неплохая платформа AMD (не новая, но до сих пор актуальная) в соответствующем окружении. Никакого вау-эффекта — просто при сохранении того же невысокого уровня цен, что присущ моноблокам компании, подросла производительность как процессорной части, так и графики. Не так и много —, но не так уж и мало, учитывая популярность решений именно этого класса. Для дома, впрочем, до последнего времени многие предпочитали ноутбуки на таких же платформах, Fortis M в такой же конфигурации компания может предложить даже дешевле моноблока. Но в этом случае память будет распаянной, а экран — заметно меньше по диагонали. И клавиатура встроенной, разумеется. И шумит ноутбук под нагрузкой заметно сильнее. Так что придется выбирать — что именно важнее. Главное, что возможность выбора Digma Pro теперь предоставляет.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор моноблока Digma Pro AiO 23A:

Полный текст статьи читайте на iXBT