Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали

НАСА одобрило проект первого космического детектора гравитационных волн

Миссия Laser Interferometer Space Antenna (LISA), состоящая из трёх космических аппаратов, которые вместе образуют единый детектор гравитационных волн — результат сотрудничества НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). Её запуск намечен на середину 2030-х годов.

Об одобрении проекта LISA было объявлено ЕКА 25 января, и это означает, что концепция миссии и связанные с ней технологии вполне созрели. Учёные могут приступить к созданию космического аппарата, а также необходимых инструментов; работы начнутся в январе 2025 года после того, как будет выбран европейский промышленный подрядчик для строительства.

Три космических аппарата LISA будут следовать за Землёй по орбите вокруг Солнца, образуя в космосе равносторонний треугольник. Каждая из сторон этого треугольника будет длиной в 2,6 млн км. Аппарат LISA будет пускать лазерные лучи по этим сторонам, и эти лучи будут немного искажаться из-за прохождения гравитационных волн, сжимающих и разжимающих саму ткань пространства.

«LISA — это начинание, подобное которому ещё никогда не пытались осуществить», — сообщила в своём заявлении ведущий научный сотрудник проекта LISA Нора Лютцгендорф. «С помощью лазерных лучей наземные детекторы длиной в несколько километров могут обнаружить гравитационные волны, исходящие от событий, связанных с объектами звёздного размера — например, взрывов сверхновых или слияния сверхплотных звёзд и чёрных дыр звёздной массы. Чтобы расширить границы гравитационных исследований, мы должны отправиться в космос».

В пищеварительной системе человека обнаружили жизнь неизвестного типа

Сканирующая электронная микрофотография образца микробиома человека.

Разглядывая в скопище микробов, живущих внутри нас, исследователи наткнулись на целый новый класс вирусоподобных объектов. У этих загадочных сгустков генетического материала нет ни обнаруживаемых последовательностей, ни даже структурных сходств, известных каким-либо другим биологическим агентам.

Поэтому биолог из Стэнфордского университета Иван Желудёв и его коллеги утверждают, что их странное открытие может быть вовсе не вирусами, а совершенно новой группой организмов, которые могут помочь преодолеть загадочный разрыв между простейшими генетическими молекулами и более сложными вирусами.

«Обелиски представляют собой класс разнообразных РНК, которые колонизировали и остались незамеченными в микробиоме человека», — пишут исследователи в препринте.

Генетические последовательности «обелисков», названных так из-за высокосимметричных, похожих на стержни структур, образованных скрученными отрезками РНК, имеют размер всего около 1 000 символов (нуклеотидов). На самом деле, именно из-за такого небольшого размера мы, вероятно, и не замечали их раньше.

В исследовании, которое ещё не прошло рецензирование, Желудёв и его коллеги проанализировали 5,4 миллиона наборов данных опубликованных генетических последовательностей и выявили почти 30 000 различных «обелисков». Они встречались примерно в 10 процентах исследованных микробиомов человека.

В одном наборе данных обелиски были обнаружены в 50 процентах образцов ротовой полости пациентов. Более того, различные типы обелиски, по-видимому, присутствуют в различных областях нашего тела.

Им удалось выделить один тип клеток-хозяев обелисков из нашего микробиома — бактерию Streptococcus sanguinis — распространённый микроб ротовой полости человека. Обелиск в этих микробах имел петлю длиной в 1137 нуклеотидов.

«Хотя мы не знаем «хозяев» других обелисков, — пишут Желудёв и коллеги,- разумно предположить, что по крайней мере часть из них может присутствовать в бактериях».

Вопрос об источнике обелисков остаётся в стороне, но все они, похоже, содержат коды для нового класса белков, которые исследователи назвали «облинами».

Учёные открыли потенциальный способ восстановления синапсов, повреждённых при болезни Альцгеймера

Хотя недавно одобренные препараты для лечения болезни Альцгеймера демонстрируют определённые перспективы в замедлении развития разрушающего память заболевания, существующие методы лечения далеко не всегда эффективны для восстановления памяти. Необходимо больше вариантов лечения, направленных на восстановление памяти, говорит доцент кафедры Бак Тара Трейси, доктор философии, старший автор исследования, предлагающего альтернативную стратегию обращения вспять проблем с памятью, которые сопровождают болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции.

Поскольку большинство современных исследований потенциальных методов лечения болезни Альцгеймера направлены на снижение уровня токсичных белков, таких как тау и амилоид-бета, которые накапливаются в мозге по мере прогрессирования заболевания, группа исследователей отклонилась от этого пути, чтобы изучить альтернативу. «Вместо того чтобы пытаться уменьшить количество токсичных белков в мозге, мы пытаемся обратить вспять повреждения, вызванные болезнью Альцгеймера, чтобы восстановить память», — говорит Трейси. Результаты исследования опубликованы в номере журнала The Journal of Clinical Investigation от 1 февраля.

В основе работы лежит белок под названием KIBRA, названный так потому, что он содержится в почках и мозге [kidney/brain]. В мозге он локализуется в основном в синапсах — соединениях между нейронами, которые позволяют формировать и вспоминать воспоминания. Исследования показали, что KIBRA необходима синапсам для формирования воспоминаний, а команда Трейси обнаружила, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера наблюдается дефицит KIBRA.

«Мы задались вопросом, как низкий уровень KIBRA влияет на сигнализацию в синапсе, и может ли понимание этого механизма дать представление о том, как восстановить синапсы, повреждённые во время болезни Альцгеймера», — говорит научный сотрудник Buck Грант Кауве, доктор философии, соавтор первого исследования. «Мы выявили механизм, который может быть направлен на восстановление синаптической функции, и теперь мы пытаемся разработать терапию на основе этой работы».

Команда сначала измерила уровень KIBRA в спинномозговой жидкости людей. Они обнаружили, что более высокий уровень KIBRA в спинномозговой жидкости, но более низкий уровень в мозге, соответствует тяжести деменции.

«Мы также обнаружили удивительную корреляцию между повышенным уровнем тау и повышенным уровнем KIBRA в спинномозговой жидкости», — говорит Трейси. «Было очень удивительно наблюдать, насколько сильной была эта связь, что действительно указывает на роль KIBRA, на которую влияет тау в мозге». Команда исследователей продолжает изучать этот феномен в надежде, что KIBRA можно будет использовать в качестве биомаркера синаптической дисфункции и когнитивного спада, который может быть полезен для диагностики, планирования лечения, отслеживания прогрессирования заболевания и реакции на терапию.

Подложные научные работы подрывают доверие к науке

В научных журналах публикуются десятки тысяч фальшивых научных работ, и ситуациякоторый усугубляется с каждым годом, предупреждают учёные. Медицинские исследования ставятся под угрозу, разработка лекарств тормозится, а перспективные академические исследования оказываются под угрозой благодаря глобальной волне фиктивной науки, захлестнувшей лаборатории и университеты.

В прошлом году количество статей, отозванных из научных журналов, впервые превысило 10 000. Большинство аналитиков считают, что эта цифра — лишь вершина айсберга научного мошенничества.

«Ситуация стала ужасающей», — говорит профессор Дороти Бишоп из Оксфордского университета. «Уровень публикации мошеннических работ создаёт серьёзные проблемы для науки. Во многих областях становится трудно выстроить совокупный подход к предмету, потому что у нас нет прочного фундамента достоверных выводов. И ситуация становится всё хуже и хуже».

Поразительный рост публикаций фиктивных научных работ берёт своё начало в Китае, где от молодых врачей и учёных, претендующих на продвижение по службе, требовалось наличие опубликованных научных работ. Теневые организации, известные как «бумажные фабрики», стали поставлять сфабрикованные работы для публикации в тамошних журналах.

С тех пор эта практика распространилась на Индию, Иран, Россию, страны бывшего Советского Союза и Восточную Европу. Бумажные фабрики поставляют сфабрикованные исследования во всё большее число журналов, поскольку всё больше молодых учёных пытаются сделать карьеру, заявляя о своём фальшивом опыте исследований. В некоторых случаях редакторов журналов подкупали, чтобы они принимали статьи, а бумажным фабрикам удавалось назначать своих агентов в качестве приглашённых редакторов, которые затем разрешали публикацию большого количества фальсифицированных работ.

Телескоп горизонта событий увидел джеты, вырывающиеся из близлежащей сверхмассивной чёрной дыры

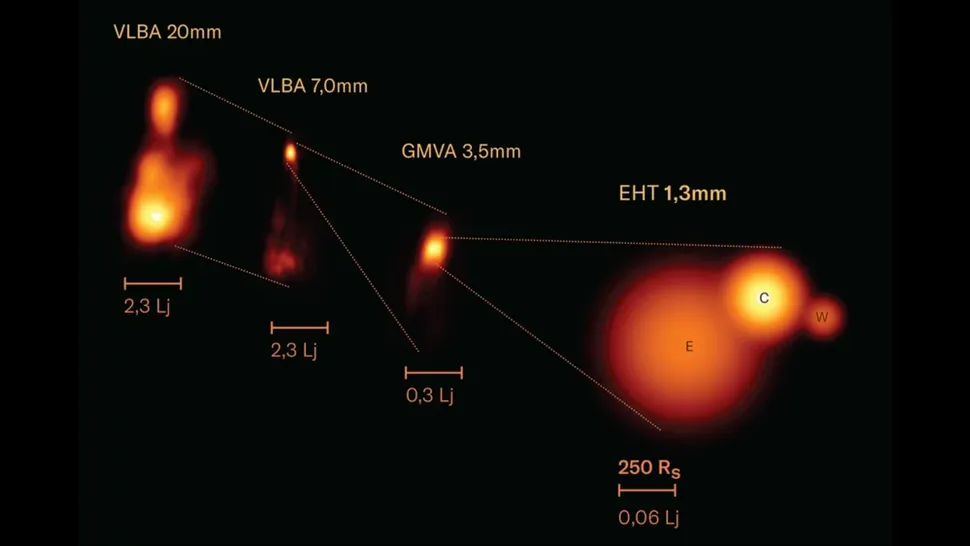

Увеличенное изображение Персея А, полученное с помощью телескопа горизонта событий позволяет увидеть детали мощной струи, которую он запускает.

Астрономы наблюдали, как сверхмассивная чёрная дыра недалеко от Земли выбрасывает струи материи на околосветовых скоростях. Эти потоки рассказывают о борьбе между магнетизмом и гравитацией. Открытие может помочь учёным лучше понять, как чёрные дыры питаются материей и выбрасывают мощные струи, выходящие далеко за пределы галактик, в которых они находятся.

Команда астрономов провела наблюдения в сердце радиогалактики 3C 84, также известной как Персей А, в регионе, питаемом сверхмассивной чёрной дырой, с помощью телескопа горизонта событий (EHT). EHT, представляющий собой глобальный массив связанных между собой радиотарелок, помог создать первые изображения чёрной дыры, когда-либо виденные человечеством.

Персей А, мощный источник радиоволн, соответствует центру активной галактики NGC 1275, которая сама является центральной галактикой в суперкластере Персея, расположенном в 230 миллионах световых лет от Земли. Звучит как огромное расстояние, но это делает недавно замеченный объект одной из самых близких к нашей планете сверхмассивных чёрных дыр.

«Радиогалактика 3C 84 особенно интересна тем, что представляет собой сложную задачу обнаружения и точного измерения поляризации света вблизи её чёрной дыры», — говорится в заявлении члена исследовательской группы Чжэ-Юн Кима, доцента астрофизики из Национального университета Кюнпук в Южной Корее. «Исключительная способность EHT проникать сквозь плотный межзвёздный газ знаменует собой революционное достижение в области точного наблюдения за окрестностями чёрных дыр».